第五人格到底想让我们看什么?

凌晨三点,我第N次被红蝶的刀气刮到怀疑人生时,突然想到这个问题——这破游戏折腾我们几百个小时,到底想展示什么?是花里胡哨的皮肤?还是人类和监管者互相折磨的快乐?

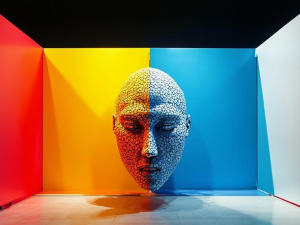

表层:哥特式游乐园的视觉狂欢

刚入坑那会儿,我盯着游戏加载界面发呆。浓雾里若隐若现的疯人院,乌鸦扑棱棱飞过月亮,监管者金属关节转动的咔嗒声...网易美术组绝对把经费都烧在这些地方了。

- 维多利亚暗黑童话风:从疯人院的铁栅栏到湖景村浸水的木板,每块砖都在说"快看我的细节"

- 角色设计彩蛋:红蝶面具下的日本能剧元素,祭司的克苏鲁触手纹身,连园丁的剪刀都藏着开膛手杰克梗

- 物理引擎的恶趣味:被火箭筒炸飞时裙摆的抛物线,监管者踩过水洼溅起的血滴效果

但这些东西就像游乐场的棉花糖,好看是好看,吃多了齁得慌。有次我盯着祭司的星空裙看了半小时,结果开局10秒就被小丑锯倒——这游戏显然不止想当个花瓶。

中层:非对称对抗的博弈实验

玩到100小时左右,我开始注意到那些藏在规则里的心思。这根本不是猫鼠游戏,更像是制作组设计的社会行为观察室。

| 机制 | 引发的行为 | 现实映射 |

| 地窖机制 | 最后两人互相卖队友 | 绝境中的道德抉择 |

| 恐惧震慑 | 救人位手抖炸机 | 压力下的决策失误 |

| 投降系统 | 三跑后监管者强留一人 | 权力失衡时的报复心理 |

记得有局我玩机械师,最后地窖刷新前,满血前锋头也不回地抛下残血的我。赛后他说"两个人总得死一个"——这话让我愣了半天,游戏里的生存抉择放大了多少现实里隐藏的人性啊。

那些令人又爱又恨的"不公平"

新手时期最恨监管者守尸,后来才懂这是制作组的刻意设计。就像现实里没有绝对公平:

- 人类修机速度随人数递减(内卷效应)

- 监管者擦刀时间差异(权力制约)

- 地图随机刷新(运气因素)

这种"可控的不公平"反而让每局都像开盲盒。上周我用厂长在红教堂被四人遛五台机,气得摔手机;昨天却用同样的角色在湖景村四杀——这该死的变量控制简直像社会实验。

深层:碎片叙事下的精神困境

200小时后的某个深夜,我翻角色推演故事突然后背发凉。这些支离破碎的档案连起来,分明是场大型集体心理治疗记录。

看看这些设定:

- 律师的斯德哥尔摩综合征

- 疯眼的偏执型人格障碍

- 病患的创伤后应激反应

最绝的是游戏机制与心理症状的对应:

- 监管者"聆听"技能=社交恐惧者的过度敏感

- 破译校准=焦虑症患者的注意力失调

- 狂欢之椅=现代人的表演型人格

有次用心理学家救人,治疗队友时突然意识到——这角色技能根本就是心理咨询中的共情技术。网易怕不是把DSM-5诊断手册偷偷塞进了游戏代码里?

庄园里的身份认同危机

不知道你们有没有这种感觉:玩久了会不自觉模仿常用角色的行为。我主玩囚徒时,现实里拆电器都想着"连接电路";朋友主玩杰克后,连拿茶杯都翘起小拇指。

这种虚拟人格渗透细思极恐:

- 监管者玩家逐渐享受掌控感

- 救人位玩家培养英雄情结

- 修机位玩家产生工具人焦虑

上周战队赛,我们队机械师突然大喊"别救我!保平就行!"——这话从他现实中的社恐嘴里喊出来,简直像游戏人格夺舍。

终极命题:我们都在扮演"幸存者"

凌晨四点连跪七把后,我盯着归宿系统的镜子突然悟了。这个看似荒诞的哥特庄园,不就是现代社会的隐喻剧场吗?

每天我们都在不同身份间切换:

| 游戏角色 | 现实对应 |

| 监管者 | 职场管理者/家长 |

| 牵制位 | 危机处理者 |

| 辅助位 | 后勤支持人员 |

就像昨晚我同时处理着:工作群@全体成员(监管者追击)、安抚炸机的朋友(心理治疗)、计算地窖刷新时间(项目deadline)。这哪是游戏,分明是披着恐怖外衣的生存模拟器。

窗外的鸟开始叫了,屏幕里我的慈善家又一次倒在门前。看着监管者站在我的尸体上转圈,突然觉得好笑——我们骂着游戏不平衡,却又沉迷这种精心设计的不平衡,就像抱怨生活却依然活着。

网友留言(0)